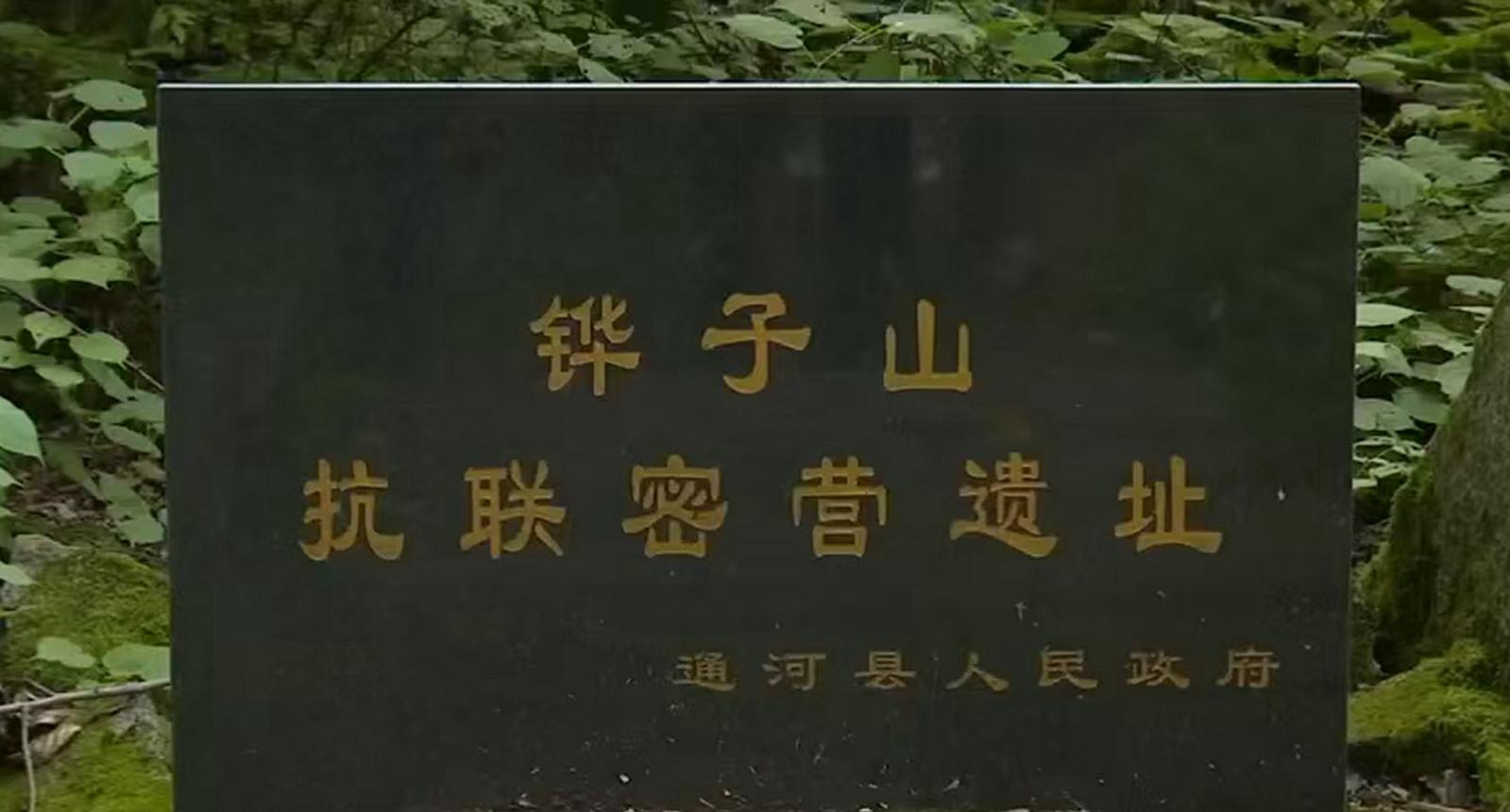

从通河县城出发,驱车北行15公里,岔林河西岸密林深处。顺着山路上行不远,青松翠柏环抱中,一块醒目的黑色石碑上,“铧子山抗联密营遗址”九个大字庄严肃穆。

铧子山是小兴安岭在通河县境内的主要山峰,也是松花江沿岸平原和小兴安岭南麓山林的结合部。铧子山因主峰状似犁铧而得名,山势险峻、易守难攻,林木丛生、利于隐蔽。作为抗战时期东北抗联在通河县重要的活动地和密营地,这里是我党领导抗联队伍从岔林河流域进入凤山地区的门户,也是山里部队向外与群众联系获取给养的重要转运基地。

铧子山

“你看这两人合抱粗细的白桦树、杨树,树皮上长满黄绿色的树苔。我们考证过,当年抗联战士断粮时,就刮这些树苔充饥,生活条件异常艰苦。”通河县第四次全国文物普查办公室张智诚说。

树龄1180年的一棵杨

在通河县开展第四次全国文物普查期间,队员们深入密林,实地踏查铧子山抗联密营的每一处遗迹,详细记录前哨营盘、防卫阵地、主营地的建筑结构、布局特点、现存状态等情况,还通过走访当地老人、查阅历史档案等方式,进一步核实密营的历史背景和相关事迹。

在此基础上,通河县第四次全国文物普查办公室对铧子山抗联密营的资料进行了系统整理归档,将详细信息录入文物普查数据库,为后续的保护、研究和利用奠定了坚实基础。相关材料上报后,受到省、市文物部门重点关注,凸显了通河县红色文物的重要价值,也让这处承载着厚重历史记忆的抗联密营遗址得到广泛重视。

(一)密营创建:占地1万余平方米的坚强堡垒

铧子山抗联密营创建于1936年,占地1万余平方米,由前哨营盘、防卫阵地和主营地三部分组成。

前哨营盘遗址由头道卡子和粮食转运站两部分组成。头道卡子位于铧子山村五牌小屯(日伪时期村下附屯为牌)西山岗上。岗顶有哨所,西北100米处有营房,东南有哨位。头道卡子营房西北方向500米处有一正房,是粮食转运站。此处视野开阔,便于瞭望,是密营的前哨阵地。

俯瞰铧子山

防卫阵地遗址位于头道卡子和主营地中间,是密营设立在二铧子山峰、三铧子山峰至前哨营盘之间250米的防卫阵地。阵地东侧沟壑纵横难行,西侧银洞沟山陡沟深,阵地坡度在60度以上,是上山的必经之地。路上有5个清晰可见的哨所,其中两个距粮食转运站很近,另外两个分别建在二铧子和三铧子山峰中间进入密营的大门两侧,第5个哨所在山门北坡60米处。

主营地遗址位于三铧子北坡哨所西北方向下行150米处,由中共北满省委书记金策驻地、骑兵营和营房区组成。金策驻地位于北坡哨所西北30米处,房后有一口水井。由此下坡偏西北150米处是人工开凿的训练场。场东石壁下有一栋草垡子和木结构的大房框子,是通河地方警备旅三团骑兵营的马房。东北上坡处有一个用放倒的整根榆木做的大马槽,旁边有一口水井。营房区由三栋南北走向、呈梯式的厢房组成。西北200米处是麻搭营子,其中一栋营房原为土匪关押肉票(被土匪绑架的人质)的秧子房,后为三团团长殷成禄的住地。该密营建筑面积767平方米,为木房架、草筏墙结构。

铧子山抗联密营遗址对研究通河县抗日斗争史有着特殊的史料价值。2005年5月25日,通河县人民政府公布该遗址为县级文物保护单位。

(二)抗联记忆:日伪军死守县城不敢出城

1939年10月12日,冯仲云同志在给中共中央的工作报告中提到:松花江沿岸本系北满最富饶地区,沃野千里,人烟稠密,两岸平川漫岗,倚山沿江形势雄胜,系游击活动优良之地区。

《东北地区革命历史文件汇集》记载:以小兴安岭为依据进出活动于松花江原野……于是松花江沿岸逐渐展开新的形势,而当时形势主要高涨点是通河、汤原、依兰、桦川。

铧子山抗联密营遗址碑

1936年到1937年是东北抗联在通河县活动最活跃的时期。据哈工大原党委书记、通河籍抗联老战士李东光回忆:那个时期人民群众发动起来了,部队又得到了充实扩大。我们三军军部的少年连、警卫团和三军九师人员总共一千六百多人,以百八十人分成一支部队组成骑兵,经常活动在凤山、富乡、蚂螂河、岔林河、祥顺、大小古洞,几乎走遍了通河全县,甚至到县城东北角的黄大树林子。那时日伪军只是死守县城,不敢出城。各村镇的自卫团也有的参加了抗联。我们部队的武器、弹药、给养、服装都很充足。

(三)以身许国:用生命守护中华民族的尊严

铧子山抗联密营原为土匪盘踞的山寨。“九一八事变”后,日本军国主义武装占领东北三省。通河人民不甘屈辱,纷纷来到铧子山举起抗日大旗,较有名气的义勇军队伍有“均平”“滚地雷”“太平”“迎风”“搏武”“要中国”“和好”“靠天助”等。1936年,东北抗联主力征战到该地区,将这些义勇军收编,成为东北抗日联军的一部分。

革命烈士陵园

1932年通河沦陷后,郭复东就拉起了70多人的队伍,报号“迎风”队,活动在铧子山一带。1936年,他担任了东北抗联第六军第五团团长。

1935年,谢洪生在铧子山一带抗击日寇,报号“滚地雷”。1936年,他担任了东北抗联第三军的营长。日军步兵第十八联队江西讨伐队1935年3月21日江作命第29号战报,记录了进攻“滚地雷”的战斗,佐证了铧子山地区抗日武装力量的活跃。

1936年,东北抗联第三军游击团团长殷成祥曾报号“均平”,1937年在响水河西岸牺牲。他的二哥殷成禄将队伍带到了铧子山地区,扩建了原有山寨。在我党领导下,抗联队伍在附近村屯发动群众,建立各种抗日组织,成立地下交通站,组织各村抗日会为抗联队伍筹集粮饷。这里成了抗联第三军的重要军需给养中转站,为创建通河抗日游击根据地做出了重要贡献。

1945年,通河“四六”武装起义后,抗联部队党代表、第一中队长谢洪生,骨干蒋志堂、赵明久,抗联战士孙仁等人率领队伍退守铧子山,继续坚持抗日斗争。在与日军战斗中,谢洪生率队战斗至二铧子时,被敌人包围,身负重伤。见突围无望,谢洪生毅然拔枪自尽后坠崖,壮烈殉国。

杀敌救国复河山,何惜男儿一头颅。在铧子山地区,无数抗联战士突封锁、破重围,把热血抛洒在这片黑土地上。是他们,守护着中华民族的尊严;是他们,托举起泱泱大国的未来。

制作:王淼;通讯员:季佳纯 王艺霖;记者:李飞 王志强;摄影:李飞 王志强;视频:李飞 王志强