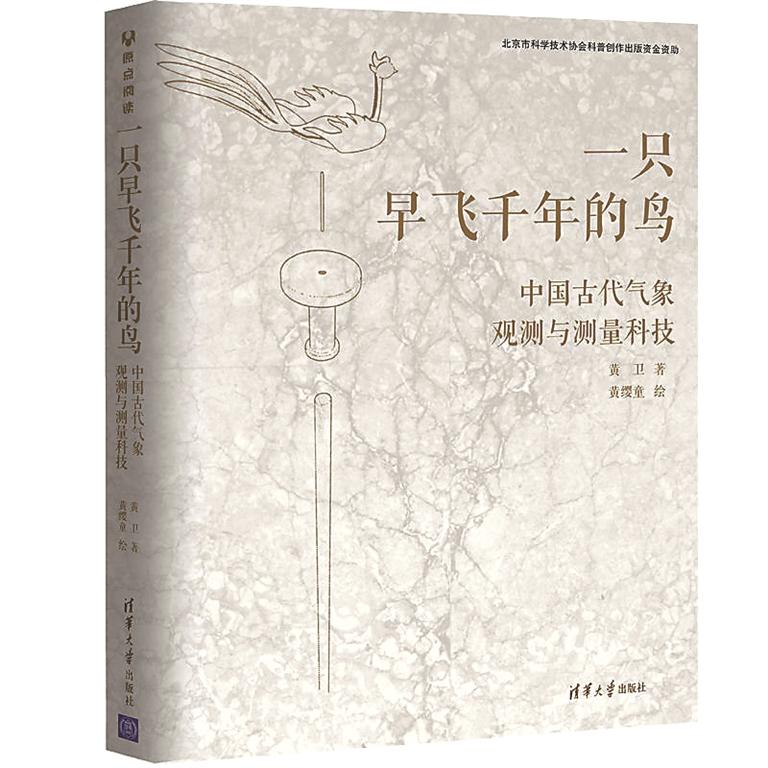

《一只早飞千年的鸟》/黄卫 黄缨童 绘/清华大学出版社/2022年1月

□甘武进

风、雨、雷、湿度、温度这就是气象学意义上最重要、最基本的数据。我们现在依然要通过这些数据来判断天气情况,当然现代有了相关的仪器,这些数据的记录也就更容易、更准确,但在古代呢?翻开《一只早飞千年的鸟:中国古代气象观测与测量科技》这本书我们知晓:在远古时代,人进行风向测量的“相风鸟”就应运而生了,它们带我们飞回千年,再现中国古代气象观测的科学之美、工程之美、人文之美。

此书是关于中华传统中对于天气、对于现代意义上的气象数据测量的相关内容的普及著作,以多维、美观、科学的图解力,讲述中国古代气候观测和测量科技在世界气象科技史上的先进性为主,并关联当时的历史及人物背景,以文字结合多样、直观的信息图展现相风铜鸟、天池测雨、从“琴弦测湿”到“挂炭天平”再到“鹿筋吸湿”等各种观测和测理的装置和科技;考证并整合中国古诗词、古书、科学文献等中关于中国古代气象的文字,将中国古代气象观测与测量科技带到读者面前。

中华民族对大气现象的观测、探索由来已久。“风起则云涌”,“云往东,车马通;云往南,水涨潭;云往西,披蓑衣;云往北,好晒麦”,古人根据云的方向观测阴晴,用“天池盆测雨”测量雨量。在《西游记》中,玉帝给泾河龙王下旨下雨是:“三尺三寸零四十八点”,这么精准的测量就来自于“天池盆测雨”。天池盆是我国古代最早记载的量雨器之一。与现代的雨量筒十分接近。而采取的“平地得雨之数”的方法,可称得上是世界上最早的雨量计算方法。

“灵香不下两皇子,孤星直上相风杆。”1976年,在河北安平县发现的东汉古墓中的一处壁画中,静静停留着一只待飞的相风鸟,它因风而动,随风而起。它是古人用来观测风的工具。不但是风,我们的老祖宗对风雨雷电、风花雪月这些大气现象的观测和探索历史悠久,最早可以追溯到殷代,在甲骨文中有大气现象的文字记载。1944年,胡厚宣先生有《四骨文四方风名考》一文发表。该文首次提示了商代卜辞中的四方风名,并与《山海经》《书·尧典》等诸典籍中的四方风名相印证。

“白波走雷电,黑雾藏鱼龙。变化非一秋,晴明分众容。”《史记》中有记载,汉武帝的宫殿曾遭受雷击,而被烧毁。后汉武帝听从方士建议,将一个鱼尾形状的铜瓦放在屋顶上,这就是避雷针的雏形。在已出土的文献与一些汉代的泥塑、壁画、砖刻等形象资料来看,汉代的建筑普遍已使用鸟形、鱼形的“鸱吻”装饰物了。“鸱尾”“鸱吻”随着朝代更迭而变化,有多种外形。虽然这些安装在屋脊上的装饰物的外形都不尽相同,但它们共同的特点是都有向条铁制的尖端物刺向天空,用以避雷防雷。

一日三餐,一年四季四时不同。除了风雨雷电影响着人们的生活,湿度也影响着人们日常的点点滴滴。南方的梅雨季节,家里地面和墙壁渗水,屋外雾气蒙蒙。如何准确地表达湿度呢?现代有湿度仪,而在古代有“悬炭测湿”。把土和炭分别悬挂在天平的两侧,根据炭的吸湿性。空气干燥炭就轻,天平就偏向土。空气潮湿,炭会吸湿,天平就偏向于炭。除了“悬炭测湿”,东汉的王充还提到了用“琴弦测湿”。而在之后的1000多年,欧洲才出现了“鲸骨测试法”。

书中类似的那些闪耀的中国古代气象观测与测量科技,令人赞叹不已,展现了以数千年文明为基石的中国古代气象科技,及其在全人类认识天气过程中的先进和智慧,也展现了几千年来世界气象科技的进程。另外,此书设计别具匠心,书中有着大量的图片,有着大量古代相关诗文、用具的内容,设计者更是设计出很多结构解剖图来帮助我们了解这些气象常识,使得内容丝毫不枯燥生涩,给读者带来舒适的阅读体验。