小南山远景。

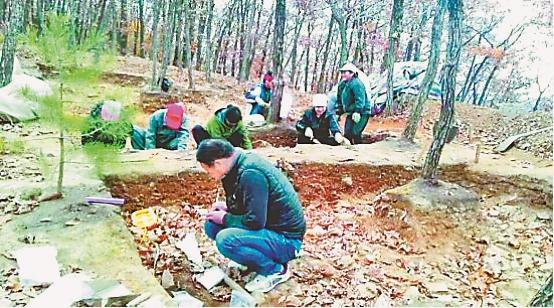

1991年小南山考古发掘现场。

□马光普

饶河县位于黒龙江省乌苏里江中游左岸一级阶地的江边上,在县城的南侧有一座海拔106米孤立的小山丘,当地称它的次峰为小南山,从上个世纪的七十年代初这里开始闻名于世。

上世纪的六十年代初期,省博物馆的古生物专家杨大山等人来到饶河小南山考察,釆集到一些用火山凝灰岩制的单刃刮削器、砍砸器以及用猛玛象肩胛骨制成的尖状器等古人工具,还有猛玛象的门齿、臼齿、肢骨、肋骨等古生物化石,经中科院考古所碳14测定,距今已有13000±460年。1965年县里在小南山上修建饶河抗日游击队纪念碑时,在挖地基中发现了一件玉环和一件桂叶形石器,这件桂叶形石器为黑龙江省发现的细石器中个体最大的一件。此文物通长25厘米、宽5.8厘米。其形制如一片两头尖的桂叶,故名,现藏于黑龙江省博物馆。该器物制作精美,形制独特,后经中科院考古所鉴定,这件桂叶形石器在我国是首次发现,属国家一级文物。

1971年8月,省博物馆派人到小南山进行调査并收集群众所捡到的玉器和石器,然后到小南山实地踏査。同年10月10日,省博物馆组织殷德明、谭芵杰、杨虎三人带领考古队,在小南山马鞍形山腰南坡的中间耕土地带进行试掘。当时吉林大学历史系的张忠培、县文教科的闫相友和当地部分驻军战士也参加了试掘。那次共出土打制和磨制的各类石器84件,陶器仅有一件——素面巻沿带有旋纹的陶礶。从出土文物看没有发现铁铜金属器,没有发现用于农业上的生产工具,这说明当时居住的人类过着以漁猎为主的经济生活。10月19日发掘结束后,这些出土文物被送到北京故宫的武芵殿,参加全国文物展,北大宿白等教授观看后认为是“渔猎民族肃慎的遗物,”郭沫若夫妻也应邀前来鉴赏,观看了出土的文物及工作照片,并听取了发掘工作的汇报。

1991年7月,饶河的边防驻军在小南山改建瞭望塔时,民工在地下三米深处发现一处双人合葬墓,并出土了126件文物,其中玉器67件,有玉环、玉块、玉簪、玉匕、玉斧等,加上此处以前釆集到的10件玉器共计77件,占全省建国后出土的新石器时期玉器的百分之五十三。石器56件,牙件饰3件。时任省文管委副主任的干志耿对其评价为:“小南山是黑龙江的‘牛河梁’,阿速江畔的金字塔”。省文博处长孙长庆当时即兴赋诗;“滔滔乌苏里,巍巍小南山,天王玉石冢,文明黑龙江。”关于小南山的墓葬年代,经中科院考古所的著名考古学家、玉器研究专家李国祥研究认定,是距今7500年左右,是当地所产生的文化,并无外界影响的因素。小南山经1971年和1991年的两次发掘,共出土打制石器、磨削石器、夹砂粗口陶器、玉壁玉珠等文物220多件,其中国家一级文物8件、二级12件、三级33件。圭叶形石器和乌苏里旋纹陶罐为全国首次发现,具有珍贵的考古价值,1999年饶河小南山古文化遗址被定为省级文物保护单位。

2015年7月至11月,省文物考古所为进一步眀确小南山古文化遗址地层堆积和文化内涵,经国家文物局批准,与饶河文管所对小南山遗址又进行正式的考古发掘。这次发掘面积为300平方米,获得文化遗存为早睌两期,早期层上出土了大量的玉器、石器和陶器,玉器有匕形玉佩、觿形玉佩(弯条形器)、玉管、玉珠、玉璧、玉环、玉锛和玉斧等。石器有筒形器、双面尖状器(矛)、端刮器、石叶及其制成的长镞、磨制的镞等。陶器主要为罐和小杯类,夹砂黄褐色,内芯多为黑色,质地非常疏松。墓葬为竖穴墓,在山体基岩上开凿墓坑,有燎尸习俗。晚期遗存出自第2层,包括陶器和石器。陶器仅见罐类,纹饰以篦点之字纹为基底,再饰曲线、圆圈等划纹和压纹,部分表面涂有红彩。石器主要为压制的短的三角形石镞。

据省文物考古研究所小南山考古发掘领队李有骞讲述,小南山遗址在东北亚新石器时代考古学文化系统中占有独特、重要的地位,早期遗存集中发现的大量玉器显示出与红山文化系统既有联系又具区别的反映着东北亚考古学文化系统特色的重要特征。特别是小南山遗址的玉器通过碳14测定最早可达到距今9200年前,这比以往认识的我国最早的兴隆洼文化的玉器早了整整1000年,这对于我国玉器的起源和发展的历史过程研究意义重大,为我们黑龙江在中国早期历史进程中发挥的作用也具有重新审视的意义。2015年9月我和鸡西文物管理站、鸡西市博物馆到饶河小南山考察时,李有骞在现场向我们讲解了那座9200年前古墓的发掘情况,提到古人类用火烧的办法将石坑挖出来,还看到另一个刚揭土皮的探方,露出的小块石头略有方向性和人工堆积的痕迹,李有骞说,这下面就应是古墓。

在小南山遗址发现的早晚两期遗存,与周边地区以往发现的考古学文化相比具有鲜明的特征和联系。早期遗存陶器中的梳齿纹和器物口沿及上部饰纹的风格,在新开流——鲁德纳亚文化以及孔东文化中也有体现,但小南山早期遗存陶器上的纹饰和构图更加简单,早期遗存中的双面尖状器是黑龙江下游旧新石器时代过渡时期的奥西波夫卡文化中最流行的器物,因此小南山遗址的早期遗存,填补了奥西波夫卡文化和新开流——鲁德纳亚文化(孔东文化)之间的空白,代表了一支以往未被识别出的新的考古学文化。小南山遗址的晚期遗存,与黑龙江下游的沃兹涅谢诺夫卡文化有接近之处,是该文化遗存在我国的首次发现,其年代为新石器时代末期,距今约4000年左右。小南山遗址与密山新开流遗址、鸡东刀背山遗址有一定的内在联系。

小南山遗址出土的玉璧从新石器时代就是黄河流域原始社会人们喜欢佩戴的装饰品,它在乌苏里江流域的小南山出现,说明了中原黄河流域与乌苏里江流域自远古以来就有着密切的联系。小南山新石器时代证明了中华民族从远古就劳动、生息在这块土地上,这里的文化是中华民族灿烂文化的一个重要组成部分。如果或可认定这里是肃慎族的先人居住地,我们对肃慎文化渊源的研究时间将向前推进两千年,或可进一步证明黑龙江东疆是肃慎故乡、肃慎文化故乡。

此外,小南山遗址早期文化遗存的发现,还为我们提供了黑龙江流域新石器时代早期人类活动历史的重要线索,揭示出距今9000年前后黑龙江流域史前社会复杂的程度超出了我们以往的认知,说明在8200年前降温事件之前,黑龙江流域尤其是乌苏里江与黑龙江下游地区在气候适宜期以渔猎经济为基础,曾经孕育了比较发达的文化和社会组织,并且最终成为中华文化文明构成的重要部分。